金属熱処理 Q&A

ステンレス鋼(SUS304、SUS440Cなど) / 固溶化熱処理 / 応力除去焼鈍 / 真空熱処理に関するお問い合わせ

オーステナイトステンレスのSUS304固溶化処理について教えてください。

SUS304の固溶化処理は、オーステナイト系ステンレス鋼であるSUS304に一般的に行われる重要な熱処理の一つです。

この処理の主な目的は、SUS304が本来備えている高い耐食性を維持することにあります。

SUS304は、特定の条件下、特に約600℃~800℃の温度帯で加熱され続けると、「鋭敏化」と呼ばれる現象が発生し、耐食性が低下することがあります。

固溶化処理では、鋼材を比較的高温(例:1025℃など)に加熱し、その後急冷します。この高温加熱と急冷によって、鋭敏化の原因となる結晶粒界へのクロム炭化物析出を防ぎ、クロムが均一に固溶した状態(オーステナイト組織)に戻します。

急冷することで、この高温状態での組織を室温まで持ち帰り、鋭敏化を抑制します。

急冷しないとせっかく高温で固溶したクロム炭化物が再び析出してしまいます。

私たちの実験結果では、固溶化処理の有効性を示しています。

例えば、1025℃で急冷したSUS304は、5%塩水に約2週間(365時間)浸漬しても錆が発生しませんでした。

これは、固溶化処理によって鋭敏化が抑制されたためと考えられ、再活性化率(鋭敏化度を示す数値)も0.0%でした。

一方、600℃で応力除去焼鈍したものでは錆が発生し、再活性化率も高い値を示しています。

また、わざと鋭敏化させたSUS304を固溶化処理することで、再活性化率が大幅に低下することも確認されています。

固溶化処理は耐食性だけでなく、機械的性質にも影響を与えます。

引張試験の結果、固溶化処理(1025℃)したものと鋭敏化させたものでは、強度(0.2%耐力、UTS)に大きな変化は見られませんでした。

しかし破断伸びや絞りといった延性に関わる性質や、破断面の様子に違いが見られました。

固溶化処理した試験片の破断面は、鋭敏化したものに見られたような「ひび割れ」がなく、「キメの細かさ」にも違いが確認されています。

これらの違いは、材料の破壊挙動にも影響する可能性を示唆していると考えています。

ただし、材料の破壊挙動に関する実験までは行っていませんので推測となります。

このように、SUS304の固溶化処理は、高温加熱と急冷によって鋭敏化を抑制し、SUS304の重要な特性である耐食性を確保するための基本的な熱処理であります。

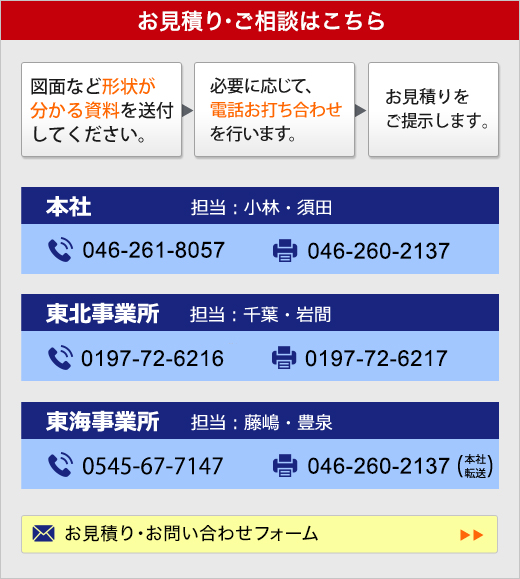

「熱処理研究室」は、金属熱処理専門の武藤工業株式会社が運営しています。各種熱処理、熱処理を含む小ロットの加工案件などご相談ください。

お問い合わせ・お見積りはこちらから。

営業エリア:神奈川、静岡、岩手、東京、埼玉、山梨、青森、秋田、宮城、山形、福島など